칸트, 헤겔, 슐라이엘 마허, 리츨, 하르낙, 헤르만, 칼 바르트, 브룬너, 불트만, 판넨베르크 , 몰트만 등(현대 신학자들, 기독교 사상가 탐색 후반부) 강의안(조덕영 교수)

현대의 세계관

-여기서는 현대신학을 태동케 만든 유럽의 상황(우리가 배운 르네상스, 기계적 세계관, 계몽주의)를 배경으로 주요 인물들을 간략하게 살펴봅니다.

Ⅰ. 임마누엘 칸트- 도덕적 경험 속에 내재하시는 하나님

1) 생애

*1724, 독일 쾨니히스베르그에서 경건한 청교도 가정 출생

*쾨니히스베르그 대학에서 수학, 자연과학, 신학, 철학 수학

*1775, 대학 강사

*1781, 순수이성비판

*1790, 판단력 비판

*1793, 종교론

*1796, 대학 은퇴

*1804, 세상을 뜨다. 평생 독신

2) 칸트 사상

* 종교를 판단하는 기준은 이성

* 순수 이성으로는 종교를 파악할 수 없다

* 도덕 성립의 요소: 자유, 영혼불멸, 하나님

* 불가지론자

* 현상계(감각 경험)와 본체계(영혼, 천사, 하나님)

3) 실천철학

* 인간 감성에서 완전 분리된 것이 순수이성

* 그런데 순수 이성은 실재 규정이 어렵다

* 그러나 도덕적 실천에 있어서는 이성적 결정을 감성의 제약을 받지 않고 이성이 의지를 가지고 명령을 내린다. 여기서 자연을 초월한 자유가 존재함을 느끼게 된다,

* 영혼불멸과 도덕률 속에서 신의 존재를 체감함

4) 종교론

* 계시가 아닌 이성 안에서의 종교, 도덕 종교

* 인간의 범죄 의식과 의무 의식에서 나오는 양심

* 정언명령

(定言命令, Categorical Imperative)

“너는 할 수 있기 때문에 해야한다”

(Du sollst, also du cannst)

"네 행위가 보편적 법칙이 될 수 있는 방식으로만 행동하라!"

* 예수 그리스도의 역사성에 대해 별 관심이 없음

* “최고선은 행복과 결합한 덕이다”

Ⅱ. 헤겔- 사변 이성 속에서 내재 하시는 하나님

1) 생애

* 1770, 독일 슈트트가르트 생

* 튀빙겐대에서 철학, 신학 공부

* 쉘링 추천으로 예나대 교수, 하이델베르그 철학 교수

* 1818, 베를린대학 철학 교수

2) 철학

* 신학과 철학의 병합 시도(하나님은 절대 정신)

* 철학을 과학보다 상위에 두다

* 철학을 역사 속에서 살펴보려 하다(절대정신의 자아실현 과정-정,반,합으로 진행)

* 범신론자

* 기독교는 모든 종교 중 가장 높고 완전한 종교

* 존재론적 일원론

* 유물론 철학과 변증법적 유물사관에 영향

* 헤겔은 기독교의 최대 원수다(신사훈 박사)

Ⅲ. 슐라이엘마허- 종교적 감정 안에 내재하시는 하나님

* 현대신학의 아버지

* 19세기 대이단자

1) 생애

* 1768, 독일 브레슬라우에서 개혁교회 목사 아들(친가 외가 모두 목사 집안)

* 아버지는 프러시아 군대 군목(모라비안 공동체와 만남 사건)

* 1783, 모라비안 교단 학교 입학 철저한 경건 훈련(문학과 철학 서적 탐독 시기)

* 회의 시작- ‘인자’가 어떻게 그리스도요 하나님의 아들인가?

* 1787, 신학교 중퇴, 할레대학 입학(철학 서적에 몰두 시기)

* 1789, 대학 졸업 후 침체, 건강 문제

* 1790-1793, 귀족 가정 가정교사(신앙 회복 시기)

* 1794, 목사 고시 합격 목사 안수

* 1796, 병원 원목

* 1799, 종교론 출간(종교를 멸시하는 지성인들에게 종교 변증)

* 1804, 할레대학 교수, 설교자

2) 종교적 배경

* 개혁주의와 경건주의 전통

* 개혁교회 목사 안수

* 15세 때 종교 감정을 강조하는 종교개혁의 선구자 후스의 영향을 받은 모라비안과 교류

(1)종교 감정 (2) 종교와 철학 구분 (3) 그리스도 중심 신학 (4) 경건주의 (5) 할레대 (6) 루터교 유산

3) 철학적 배경

* 칸트에 심취

* 플라톤에 심취

* 계몽주의 영향

4) 신학 방법

* 계몽주의의 도전

* 인간 정신에 주목(knowing, doing, feeling)

* 신학의 과제는 “기독교의 생활에서 발견되는 종교적 감정을 기술하는 것이다”

* 위로부터의 신학이 아닌 아래로부터의 신학:

인간의 경험을 신학의 주된 자료로 삼음, 특별히 절대의존감정.

5) 기독론

(1) 역사 보다 경험, 의식에 의존

(2) 교회 전통 용어와 성서적 용어에 소극적 태도

->신성보다 신의식

(3) 그리스도 양성 교리 부정

(4) 양성 교류 교리 부정

(5) 동정녀 탄생 비판적

(6) 부활, 승천, 재임에 대해 회의적

6) 속죄론

(1) 징벌 속죄론을 거부하고 십자가보다 그리스도의 인격 즉 하나님 의식

(2) 그리스도 구속 사역이란 그리스도와 신자의 공동생활

(3) 그리스도의 죽음이 속죄 사역 본질이 아니다

(4) 주관적 인간중심적 속죄론

(5) 성경보다 인간 중심 해석

7) 죄론

(1) 죄는 하나님께 대한 반역보다 인간 영육 간에 나타나는 갈등과 대립 속에서 일어난다

(2) 죄 의식은 구속의 필요성에 대한 의식이다.

(3) 즉 죄는 구속이 필요성을 위해 하나님이 만드셨다. 그러므로 죄의 창시자는 하나님

8) 슐라이엘 마허의 오류

(1) 범신론자

하나님과 세계에 대한 모호한 진술

범신론: 초월성 부정 내재성만 강조, 하나님과 자연 동일시

이신론: 내재성 부정 초월성만 강조, 18세기 자연신학자들, 섭리주의 부정

스피노자에 대한 동경(종교론에서 스피노자 찬양)

하나님의 인격성에 대해 회의적

(2) 주관주의

하나님은 오직 신자의 감정 속에서 알 수 있다

(3) 불가지론자

하나님의 본성은 알 수 없다

Ⅳ. 알브레히트 리츨(1822-1889)과 고전적 자유주의

1) 고전적 자유주의

(1) 개신교 고전적 자유주의는 리츨과 동의어

(2) 기독교 신조를 현대적 지식의 qc 아래서 평가

(3) 전통적 신조들 비판과 재구성

(4) 실천과 윤리에 초점

(5) 신학의 기초를 절대적 권위가 아닌 다른 것에서 찾음

(6) 초월 간과, 신적 내재성에 집중

2) 리츨 생애

(1) 독일 본(Bonn) 루터파 유명 목사 아들

(2) 철저한 종교교육

(3) 본 대학 입학(1839)

(4) 할레대 입학: 톨룩(1799-1877), J. 뮐러(1801-1878) 등에 대해 배움

(5) 하이델베르그에서 로데(1799-1867)와 친교

(6) 튀빙겐에서 신약 비평가 바우어(1792-1860)이 강의를 듣다

(7) 본 대학 강사(1846), 조직신학 강의(1852), 정교수(1859), 괴팅겐 대 교수(1864)

(8) 아내 사망(1869), 이후 20년 동안 아들과 독신 생활

(9) 괴팅겐에서 심장 마비로 사망(1889)

3) 리츨의 신학 방법

(1) 유물론과 실증주의에 포위 당한 시대적 상황

(2) 신학과 과학 사이의 갈등과 오해(과학적 유형=과학은 비주관적 인식 추구, 종교적 유형= 실재에 대한 가치 판단 추구)

(3) 즉 신의 존재에 대한 철학적 증명들은 과학적 지식의 영역에 속하는 것이고, 신학은 최고의 선을 성취하기 위한 인간의 도덕적 삶에 한해서 하나님에 관심을 가진다. 따라서 신학은 교회 안에서 가질 수 있는 하나님 나라에 대한 집단적 종교경험 및 도덕적 경험을 연구하는 것이다.

(4) 신학의 근거와 규범은 성경 전체가 아니라 건전한 역사비평적 연구를 통해 얻은 ‘사도적 사상 체계’(apostolic circle of idea)이다.

(5) 리츨이 방법은 칸트 철학과 유사(형이상학을 배제하고 가능한 한 윤리학에 연관시키려함)

(6) 그러나 하나님은 그가 행한 일을 통해 알려질 수 있다고 주장한 데서 칸트와 다름

(7) 칸트의 phenomena와 noumena 구분을 거부

4) 리츨의 신론(하나님과 하나님 나라)

(1) 그의 신학적 방법에 따라 인격적 하나님이 아닌 하나님이 사람들에게 미친 영향과 그에 따른 가치 판단에 관심

(2) 즉 하나님 자체보다 하나님 나라에 더 많은 관심

(3) 그가 말하는 하나님 나라는 인류가 추구하는 최고의 목표이며 선일 뿐이다.

(4) 하나님의 초월성을 부정하지는 않았으나 초월보다 하나님 나라의 내재성에 집중

5) 죄와 구원

(1) 종교적 초점은 죄인의 죄가 용서 받았다는 선언 곧 칭의

(2) 윤리적 초점은 화해된 사람을 향해 그 이웃을 향한 사랑을 실현하라고 부르신다고 봄

(3) 리츨에게 있어 구원은 이 두 가지를 포함한다

6) 기독론

(1) 전통적 기독론 무관심

(2) 부인한 것은 아님

(3) 역사적 그리스도로부터 시작= 교리, 인격에 대한 추상적 이론을 부정

(4) 그리스도는 모든 사람의 이상이며 기독교 창시자이며 믿음의 창조자이다(맥킨토시 책, 현대신학의 유형들, 164).

(5) 그리스도를 부정한 것은 아니라 신성과 인성의 문제를 역사적 측면에서 도덕적으로 해석하려는 몸부림의 신학자였음

7) 평가

(1) 신학적 연구를 가치 판단의 영역에 국한

(2) 하나님과 하나님 나라를 동일시

(3) 예수를 인간적, 종교적, 윤리적 이상으로 환원 시킴

Ⅴ. 아돌프 하르낙

(1) 베를린대 교수(1889-1930)

(2) 교부신학 권위자

(3) 성경에서 복음의 핵심을 찾아서 상황에 적용하는 것이 신학의 임무

(4) 문화와 기독교 신앙의 조화를 통한 실용적 기독교

(5) 헬라화 된 기독교에서 복음의 재발견 주장(극단적 자유주의 신학)

Ⅵ. 헤르만(1846-1922)

(1) 할레대 강의, 1879년 마르부르그 대 조직신학교수

(2) 철학 칸트, 신학 리츨 영향

(3) 바르트, 불트만, 메이천의 스승

https://blog.naver.com/davidycho/220321436831

빌헬름 헤르만은 창조신앙의 소유자인가?(조덕영)

빌헬름 헤르만은 창조신앙의 소유자인가?(조덕영) 1. 생애 요한 빌헬름 헤르만(Johann Wilhelm Herrmann...

blog.naver.com

Ⅶ. 칼 바르트(1886-1968, 하나님의 자유로서의 초월성)

20세기 가장 중요한 신학자 중 한 사람이었던

칼 바르트처럼 한국 신학 안에서 극명하게 평가가 나누어지는 신학자도 그리 많지 않습니다.

실존주의, 기독론중심의 신학자, 신정통주의, 변증법적 신학, 위기의 신학, 반자연신학주의자, 신보편구원설 등 그를 지칭하는 신학의 색깔이 다양하게 표현되는 것도 바로 그 때문이지요.

국내적으로 바르트 신학은

비판적인 교단(예장 고신, 합동, 합신, 예장 개혁, 예성 등)이 있는 가하면

대체적으로 우호적인 교단(예장 통합, 기성, 한신 등)의 신학자들로 나누어집니다.

또한 같은 교단 안에서도 신학자들마다 바르트에 대한 입장이 서로 갈라지기도 합니다.

따라서 본 강좌는

바르트에 대한 개인적인 직접적인 옹호나 비판이 아닌

배우는 목회학 과정의 신학도들에게 단순한 정보 제공을 통해

앞으로 여러분들의 바른 신학적 판단에 도움을 주고자 합니다.

1. 생애

1) 1886. 5.10. 스위스 바젤 개혁파 교회 목사(Fritz 바르트) 장남. 소년, 청년기 베른.

2) 1904. 베를린대. 종교사학파 구약학 궁켈(1862-1932), 하르낙(1851-1930) 사사

3) 튀빙겐에서 보수신학자 슐라터(1852-1938), 바르부르그 대학 헤르만 사사(당시 불트만, 고가르텐 동문)

4) 1911-21. 스위스 자펜빌 목회

5) 1911년 로마서 주석 출판("하나님을 하나님 되게 하라", "하나님과 인간, 시간과 영원 사이의 간극"-변증법 사용-, "자유주의 신학자들의 놀이터에 떨어진 폭탄"-가톨릭 신학자 Karl Adams)

6) 1921 괴팅겐 대, 1925 뮌스터 대 교수, 1930 본 대학 교수 취임(1932, 모차르트 음악 들으며 <교회교의학> 집필 시작 1968까지 계속, 8천면에 달하는 12권 미완성 저서)

7) 1933년, 나치가 복음교회 사실상 지배(롬 13:1). 1933년 복음교회는 75% 나치 지지

8) 당시 제자 본 회퍼(1906-1945)- 본 대학

9) 1934. 5. 31. 바르멘 선언 주도- 5개 조항(히틀러 정권에 대한 충성 서약 거부와 고백 교회 운동)-외국인으로 추방

10) 고향 바젤로 돌아와 신학 강의

11) 종전 후 다시 독일(1946-47) 교의학 강의

12) 바젤대 강의, 1968. 12.10일 83세 일기로 세상 뜨다. 명예박사는 많으나 학위는 못함

2, 신학적 방법(긍정과 부정)

1) 부정: 자연신학에 대한 회피

2) 긍정: 오직 예수 그리스도 안에서 하나님 만남

3. 하나님 말씀과 성경

1) 하나님 말씀 세 가지(계시·복음 자체로서의 그리스도, 성경, 교회의 복음 선포 곧 설교)

2) 성경과 하나님 말씀의 구분

4. 그리스도 중심적 삼위일체 신학

1) 바르트 신학 구조의 핵심(하나님의 자기 계시의 중심으로서의 예수 그리스도를 모든 신학의 기본으로 간주-네 가지 주제=(1) 하나님의 말씀론, (2) 신론, (3) 창조론, (4) 화해론==> 성령은 제 2장 하나님의 계시 제 1부분 §12. 성령 하나님과 제 3Part 성령의 유출 §16. 계시의 주관적 실재와 계시의 주관적 실현가능성으로서의 성령 등에서 다루고 있다)

2) 삼위일체 회복(존재 양태Seinsweise로서 위격보다 양태라는 말을 좋아함)

5. 자유로이 사랑하시는 분으로서의 하나님

1) 신적 탁월성으로서의 자유로운 사랑

2) 세상에 대한 하나님의 절대적 초월

6. 선택 교리

1) 예수 그리스도만이 배척받은 유일한 사람이다

2) 보편적 구원apokatastasis 문제에 대한 에밀 부룬너의 질문에 답변 거부

칼 바르트(사진 우편)와 에밀 브룬너(유광웅 교수님 제공)

7. 바르트의 성령론

"우리가 살아가는 시대는 너무나 힘들기만 하다.

그러나 아마도 우리는

이 어려운 시대로 인해

하나님께 다시 한 번 감사드리는 것을 배울 수 있을 것 같다.

---시대는 우리들에게

우리의 삶 가운데 어떤 분이 계신지를 알도록

눈을 열어주기 때문이다.

---오소서, 창조주 성령이시여, 우리에게로 돌이키소서!"

"Komm, Schöpfer, Geist" (K. Barth & E. Therneysen, "Come, Creator, Ghost", 1924, 170)

-"Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist"

( "Come, God Creator, Holy Ghost")-

<라틴어 "Veni Creator Spiritus"를

기반으로

마틴 루터가 쓴

오순절을 위한 루터교 찬송>

https://blog.naver.com/davidycho/221632019969

개신교 최초 예배 풍경의 원형이 남아있는 독일 북부 한자동맹 도시 뤼벡의 루터교회 예배 풍경(동영상)

한자동맹의 도시 뤼벡의 개신교 루터파교회 개신교 최초 예배 풍경의 원형이 남아있는 독일 북부 한자동맹 ...

1) 하나님 인식(Gottes Erkenntnis)의 주체로서의 성령

(1) 계시: 성령은 계시의 주체로서의 하나님의 영이다.

하나님의 영과 인간의 영을 혼동하는 신 프로테스탄트 신학에 대한 비판(<로마서 강해 1판>, 1919)

(2) 구원: 성령은 그리스도의 영(갈 4:6; 롬 8:9; 빌 1:19; 벧전 1:11)이다.

* 인간을 향한 하나님의 결단에 대한 응답으로 인간의 결단을 통해 새 창조의 길을 여시는 영

* 즉 죄로 물든 세상과 부활 하신 그리스도께서 가지고 오시는 새로운 세계 사이의 결단.

* 성령은 인간으로 하여금 믿음이라는 길을 통해 예수 그리스도와 아버지께 나아갈 수 있는 길을 여시는 영이시다. 결국 인간은 스스로 길을 여는 게 아니라 예수 그리스도 안에서 하나님의 구원 행위는 성령이 그 계시의 주체다.

(3) 그리스도인의 삶: 성령은 ‘그리스도인의 삶을 새롭게 하는 영’이다.

바르트의 성령론은 그리스도가 우리 삶의 중심에 있도록 하며 나아가 예수 그리스도의 뒤를 따르는 제자직(Discipleship, Nachfolge)을 요구한다는 점에서 바르트에게 있어 성령은 ‘그리스도인의 삶’을 이끄는 새롭게 하는 영이다.

2) 성령과 그리스도인의 삶(Der Heilige Geist und das christliche Leben, 1928, 뮌스터)

(1) 창조주 :

창조의 영으로서의 성령은 인간이 개념 지을 수 없는 하나님의 유일한 현실이자 현존과 작용에서 계시의 사건 안에 있는 주관적 측면

(2) 화해자(화목자, Versöhner) :

* 그리스도의 영으로서의 성령은 심판하시는 분이다. 그리스도인은 말씀을 통해 스스로 인간은 하나님에 대해 죄인이라는 것을 깨닫는다. 성령 앞에 설 때 인간은 죄로써 하나님에 반한다는 것을 깨닫는다.

* 하지만 은총의 영으로서의 성령은 “말씀을 통해, 혹은 그리스도를 위해” 칭의와 성화의 주체이다. 인간은 이에 순종함으로 응답할 수 있다.

(3) 구원자(Erlöser) :

* 성령은 약속의 영이다.

* 하나님 안에서 새로운 피조물이 된 인간은 성령으로 말미암아 희망 속에서 진리 안에서 새로운 삶으로 인도되며 자유로운 삶을 향해 나아갈 수 있게 된다.

* 즉 성령은 인간에게 “오시는 분”으로 존재하신다. 죽 성령은 주어진 것(선물, datum)이 아니라 주어지시는 분(dandum)이며, 이미 성취된 것이 아니라 ‘약속’(verheißung)으로 알려지는 분이다(Der Heilige Geist und das christliche Leben, 1928, 465).

뤼벡의 교회 풍경

3) 성령과 교회

(1) 성령은 교회를 부르시고 세우시고 파송한다

(2) 성령은 예수 그리스도께서 그의 몸, 즉 자신의 지상적-역사적 실존형식인 거룩하시고 보편적이고 사도적인 교회를 창조하시고 날마다 새롭게 만드시는 일깨우시는 영이시다.

(3) 성령은 공동체를 세우시기만 하시는 것이 아니라 공동체를 친교로 이끄시는 영이다.

(4) 이 특별한 공동체는 성령을 통한 특별한 결속을 통해 고양(高揚) 되어 ‘성도들의 교제(communio sanctorum)’이 일어난다.

(5) 교회는 그리스도의 몸이다. 성령은 이 세상 속에서 예수 그리스도가 실제적 교회가 되도록 격려하신다. 성령은 예수 그리스도의 영으로 예수 자신이 주체이시다. 이렇게 예수의 영이 살아있는 능력으로 역사하시는 것이다.

개신교 초기 풍경이 남아있는 독일 뤼벡의 마리엔 교회(루터파)

4) 성령과 자유

(1) 내재적 삼위일체에서 “신의 존재 방식”으로서의 성령의 자유:

신성(Gottheit)은 하나님의 자유를 위한 필수불가결의 전제조건이다. 인간이 접근할 수 없는 신성을 통해 하느님은 하느님이 될 수 있기 때문이다. 성령은 본래적 하나님 자신이다.

(2) 자유하신 하나님으로서의 성령:

즉 성령은 ‘주격’, ‘주관적 동기’로서 다른 두 존재 방식(성부·성자)와 함께 세계의 영도, 교회의 영도, 한 그리스도인의 영도 아닌 자유하신 하나님의 영이요 하나님 자신이다. 영원히 아버지와 아들로부터 발현 발현하시고 영원한 하나님의 사랑 속에서 아버지와 아들과 함께 하나의 본질이기 때문에 그들과 함께 경배되고 존경 받을 분이다. 이것이 하나님의 신성, 즉 자유의 영의 특성이다.

(3) 헬라어 프뉴마(Πνεύμα, 히브리어 "루아흐")를 통해 본 성령의 자유:

* 기운, 입김, 숨, 폭풍, 바람, 영 등의 의미를 담고 있는 성령의 어원을 통해 예수님은 요한복은 3장 8절에서 성령의 자유를 말씀하신다.

* 바람이 임의로 불매 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 그와 같다는 예수님의 말씀은 내재적 삼위일체 안에서의 성령의 자유로운 특성을 알 수 있게 한다.

(4) 경륜적 삼위일체 속 인간을 향한 자유의 영 :

성령은 인간을 “성령을 받고 성령을 소유하며 성령 안에서 살게 한다”.

(5) 진리의 영 안에서 비로소 자유인이 된 인간 :

성령은 그리스도의 영이기에 우리의 자유는 언제나 길이요 진리인 생명인 예수 그리스도 안에서 객체로 되지 않고 진정한 자유인이 된다(요 8:32).

(6) 즉 성령의 사역은 자유가 없는 것에서는 전혀 역사하지 않는다.

(7) 인간에게 자유를 주어 창조하신 하나님

5) 성령과 성경

(1) 하느님 말씀 신학자로서의 바르트: 선포된 말씀(설교-성령), 기록된 말씀(성자), 계시된 말씀(계시-성부)

(2) 성부-성자-성령의 일반적 순서가 아닌 선포된 말씀으로 시작하는 바르트의 성령론 전개 : 성경의 말씀 선포를 통해 하나님 말씀의 인식을 가능케 해 주는 성령

(3) 인간은 결코 “성서가 하나님의 말씀이다”라고 말할 수 있는 능력을 가지고 있지 못하다. 성서가 하나님의 말씀이 됨은 우리 인간의 판단이나 권위에 있는 것이 아니라 오직 하나님의 의지와 결정과 주권에 달려 있다. 성경은 성령을 증거하는 책이다.

(4) 문자(γράμμα)는 사람을 죽이지만 성령은 사람을 살린다. 성령의 역사(조명)가 없으면 성경이 아무리 그 근원이 거룩하고 그 영광이 클지라도 그 글을 읽어도 그 뜻을 깨닫지 못하게 된다(고후 3:14). 주의 영이 있는 곳에 자유함이 있다(고후 3:17).

(5) 성경의 권위에 대한 성령의 역사 :

* 성령은 성경의 영으로 하나님의 말씀이 현실이 되도록 역사한다.

* 그런데 가톨릭 교회는 성경의 권위를 성령에 두지 않고 교회에 두었다. 정통주의는 문자에 성령을 국한시킴으로 하나님의 자유한 은총을 상실하였고, 슐라이엘 마허는 감정과 신앙에 말씀을 혼합하여 “주관주의”에 빠져버렸다.

7. 평가

1) 초월성의 회복

2) 세상과 인간 희생: 하나님을 큰소리로 말하며 정작 하나님의 세상과 자연과 인간에 대해 말하려 했던 실수

Ⅷ. 에밀 부룬너(Emil Brunner, 1889-1966)-하나님과 인간의 만남에서의 초월성

1. 생애

1) 1889. 12.23 스위스 취리히 출생

2) 취리히, 베를린 대학-칸트 관념 철학

3) 1913. 취리히대에서 칸트와 훗설 연구를 통해 신학박사

4) 1919 미 뉴욕 유니온 대학교수

5) 1924 모교 교수

6) 1938-1939 프린스턴 강의

7) 일본 국제대(1953) 교수 중 한국 잠시 방문

8) 1966 고향에서 사망

2. 신학적 관심사

1) 자유주의 신학 반대

2) 슐라이엘 마허 비판

3. Biblical Personalisn

1) 하나님은 인격적 하나님이다.

2) 따라서 하나님에 대한 진리나 지식은 반드시 이 ‘당신’에 적절한 것이어야 한다

3) 결과적으로 자연과학이 진리의 표준, 자율적 이성이 실재를 인식하는 유일의 적절한 방법이 되어버림

4. 만남으로서의 계시

1) 하나님을 객체화 시키지 말라

하나님에 대한 말이나 명제는 결코 계시의 위상을 가질 수 없다

2) 하나님과 인간의 만남의 위기 속에서 발생하는 진리가 참이다

3) 따라서 계시와 성경 동일시 반대

5. 바르트와의 논쟁

1) 브룬너의 <자연과 은총>과 칼 바르트의 Nein!

2) 자연신학 논쟁

3) 바르트의 만인구원설 비판

6. 평가

1) 개혁신학을 현대적으로 재조명

2) 계시에 대한 인격적 이해

3) 정통주의 성경과 거부

4) 창조, 차락, 홍수, 바벨탑 사건을 역사적 사건이 아닌 신화라 함

5) 예수가 가르친 내용과 사도가 가르친 내용은 다르다

6) 성경 해석에 있어 원역사(Urgeschichte)와 일반역사(Historie) 구분

6) 신정통주의

Ⅸ. 루돌프 불트만(Rudolf Bultmann, 1884-1976)- 케리그마의 초월성

1. 생애

1) 복음주의 루터파 목사(아프리카 선교사) 아들

2) 하르낙, 양식비평 궁켈 사사

3) 기독교 실존주의

2, 신앙과 역사적 예수

1) 양식 비평

2) 역사의 예수에 대해 부정적

3. 종말론

1) 초기 기독공동체의 하나님 나라 도래에 대한 종말적 착각

2) 현재적, 실존적 존재로서의 종말론

4. 신화론

1) 신화로 덮여있는 책 성경

2) 비신화화 해야

5. 해석학

1) 해석을 위한 전이해

2) 실존주의적 인간 이해

6. 하나님의 초월

1) 고전적 우주관은 현대의 과학적 세계관과 모순

2) 실존적 하나님 만남

7. 실존주의와 신학:

신정통주의적

8. 하이덱거와 신학성경:

하이덱거의 실존적 철학

9. 실존주의와 범주들:

실존과 세계 구분

10. 본래적 실존:

본래적 실존과 비본래적 실존

11. 역사 개념:

히스토리와 게쉬히테 구분

12. 신앙과 복음: 케리그마

13. 비판: 성경 권위에 대한 추락

14. 일방적인 주해: 실존주의를 통한 단순화된 주해

15. 사유화된 신앙: 복음이 메시지에 대한 좁은 이해

16. 왜곡된 하나님: 무한한 질적 차이에 의한 하나님에 대한 이해 왜곡

17. 결론

1) 친구인 칼 바르트와 함께 독일 개신교 신학 지평 재형성

2) 역사적 기독교 파괴

3) 기독교 초자연주의 완전 배제

4) 실존주의를 통한 성경 왜곡

폴 틸리히의 신학

Paul Tillich(©위키피디아)

1. 폴 틸리히의 생애

1) 폴 틸리히(Paul Tillich, 1886. 8.20-1965)는 독일 구벤(Guben) 지방(브란덴브르그)에 있는 작은 공업 도시 슈타르체델에서 태어났다.

2) 부친은, 보수적 성향의 루터교 목사였고 어머니는 개방적 성격의 사람이었다고 알려져 있다.

3) 1904-09년 베를린, 튀빙겐, 할레 대학에서 신학과 철학을 공부하면서 칸트, 피히테, 슐라이에르마허, 헤겔, 쉴링 등을 공부했는데 특히 쉘링이 그의 주된 연구 주제였다.

4) 피히테의 학문과 칸트의 비판 사상에서 만족을 얻지 못하며 쉘링에게서 자기 학문의 길을 찾게 된다. 쉘링은 칸트와 피히테에게서 영향을 받았고 주관과 객관을 통일하려한 통일철학과 절대자를 통한 자연철학을 꿈꾼 사람이었다.

5) 틸리히는 1910년 브레스라우대학에서 쉘링의 긍정철학에 있어서 종교사적 구성, 그 전제와 원리(Die religionsgeschichtliche Konstruktion in Schellings Positiver Philosophie, ihre Vorausetzung und Prinzipien)라는 논문으로 철학박사 학위를, 1911년 할레대학에서 쉘링의 철학적 발전에 있어서 신비주의와 죄의식 (Mystikund Schuldbewutsein in Schellings Positiver Philosophischer Entwicklung)이라는 논문으로 신학박사 학위를 받았다.

6) 이 신학박사 학위 논문에서 틸리히는 다음 명제를 내세운다.

첫째 진리와 도덕성, 신비주의와 죄의식의 통일은 발견되지 않았다.

둘째 진리와 도덕성(Sittlich keit), 신비주의와 죄의식 (Schuldbewatsein)은 사고의 극(極)들에 머문다. 틸리히는 이 극들을 종합하고자 하였다. 여기서 틸리히의 문화신학적 사고가 잉태된다.

7) 틸리히는 1916년 할레대학 신학대학에서 초자연적인 것의 개념(Begrift des Ubernaturlichen)이라는 논문으로 교수자격을 취득하였다.

8) 그 후 교수 생활을 하면서 베를린, 마르부르그, 프랑크푸르트 대학과 미국 유니온 신학교와 시카고 대학에서 강의. 퇴직 후에는 하버드대학에서 초빙교수로 있었다.

9) 그의 사상은 철학자 M.켈러 및 F.W.J.셸링의 영향을 받아, 실존주의적 요소가 짙었으며, 나름의 독특한 존재론적 신학을 전개하였다. 신학 방법론에 있어 신학과 철학을 상관의 문답 관계로 이해하여, 상황 속에 포함되는 물음을 존재론적으로 분석함과 동시에 그 대답을 기독교의의 여러 상징에서 찾아내는 것을 특징으로 하였다. 저서에 《조직신학:Systematic Theology》(1951∼1963) 《존재에 대한 용기:Courage to Be》(1952) 《새로운 존재:The New Being》(1955) 《문화의 신학》(Theology of Culture) 등이 있다.

2. 틸리히의 주요 신학

1) 상관의 방법(method of correlation)

(1) 틸리히는 「경계선에서」(auf der Grenze, 1936)라는 제목의 자서전을 써서 자신의 생애와 사상의 폭(幅)과 종합력과 변증법적 긴장을 적절하게 표현하고 있다 그는 신앙과 회의, 철학과 신학, 유럽과 미국,기독교와 문화, 기독교와 타종교, 프로테스탄트교회와 카톨릭 교회, 자유주의와 신정통주의 등의 경계선에서 특히신학과 철학, 종교와 문화 사이를 조정하고 종합하여 교량을 건설하는 것을 자신의 과제로 삼고 전력을 다하였다고 했다..

(2) 틸리히에 있어서 신학방법은 하나의 도구이다. 또한 신학방법의 유용성은 조직신학의 목표이지 출발점이 아니다. 그렇기 때문에 신학방법은 인식과정 자체에서 끊임없이 고려된다.

(3) 특히 틸리히는 실존적인 질문과 신학적인 대답의 상호 의존을 통하여 기독교 신앙의 내용을 설명하는 상관 방법(method of correlation)을 그의 고유한 방법으로 사용하였다. 틸리히는 이것으로 철학과 신학, 종교와 문화 가운데 어느 하나만 선택하는 것이 아니라 양편을 조정하고 중재하여 양자 모두를 수용하는 신학체계를 구상한다고 말한다. 그에 의하면, 결코 하나님은 인간에 의해 관여 받지 않지만, 인간에 대한 하나님의 관여방식은 "인간적"이다. 상관의 방법의 모티프는 바로 "인간적"이라는 강조점의 주목에서부터 시작된다. 상관의 방법은 하나님의 시선 만을 강조한 <정통주의>나 인간의 시선만을 강조한 <자유주의>의 오류를 극복하면서 이 양자의 관계를 새롭게 조명하려는 시도에서 나왔다고 본다.

(4) 따라서 틸리히 신학을 바르트처럼 신정통주의 신학이라 말한다. 상관의 방법은 실존적인 질문이 출현하는 인간의 상황을 분석하고, 기독교 메세지를 사용하는 상징이 이 질문에 대한 대답임을 보여준다.

2) 상관의 방법과 자연 과학

(1) 틸리히에게 있어 과학과 신학도 상관의 관계 아래에서 충돌이 아닌 융화의 길을 모색하게 된다. 바르트가 자연과학이나 자연신학에 대해 무관심하거나 적대적이었던 데 비해 틸리히는 그렇지 않았다. 틸리히의 상관의 방법은 다음의 세 가지 방법의 오류를 피하면서 이것을 극복하였다.

첫째, 구체적 인간 상황과는 무관한 <초자연주의적인 방법>supranaturalistic method이다. "계시된 말씀"에 대한 조율이 결핍된 "말씀의 계시"는 인간과는 무관할 뿐이다.

둘째, 구체적인 인간 상황만이 고려가 되는 <자연주의적 방법>naturalistic method이다. "계시된 말씀"이 "말씀의 계시"로 뒤바뀌어질 때 결국 하나님은 인간으로부터 영원히 추방당하게 된다.

셋째, 인간 상황과 하나님 사이에 깊은 골을 그은 <이원론적 방법>dualistic method이다. "계시된 말씀"과 "말씀의 계시"는 결코 만날 수 없다는 자연신학적인 파토스는 결국 인간과 하나님 사이의 영원한 평행선만을 남기게 된다. 그러나 틸리히 에 있어서 초자연은 숨겨진 자연이며, 자연은 나타난 초자연이다. 그는 <상관의 방법>이라는 묘(妙) 를 통하여, 실존의 분석에서 자연신학을 해명하고, 실존에 내포된 질문에 주어진 대답으로 초자연 신학을 해명한다. 이렇게 하여 자연주의와 초자연주의 사이의 해리(解離)는 상관의 방법을 통하여 극복된다.

(2) 이것이 틸리히의 신학이 일종의 상황 신학(situation theology)으로 불려지는 이유다. 영원한 진리와 영원한 진리가 받아들여져야 하는 시대적 상황, 즉 메시지와 상황, 텍스트와 컨텍스트인 것이다.

(3) 신학은 항상 이 양자 중 어느 하나를 희생시킴으로서 균형을 잃을 위험성에 도달한다. 상황을 이해하지 못한 근본주의나 정통주의와 메시지를 희생시켜버린 자유주의 신학에 대한 반성으로 틸리히의 상관 방법은 이러한 문제점을 극복해보고자하는 시도였다. 마찬가지로 틸리히에게 있어 자연과학은 메시지와의 충돌이 아닌 상관의 관계 아래에서 이해될 수 있었다.

3) 궁극적 관심(Ultimate concern)

(1) 틸리히는 종교 또는 신앙을 “긍극적인 관심” 혹은 “궁극적인 관심에 붙잡힌 상태”로 정의 했다. 궁극적 관심이란 어떤 것에 대하여 궁극적으로 심각하게 다루는 것, 만사를 제쳐놓고 심각하게 취급하는 것을 말한다. 틸리히는 우리들의 존재를 결정해 주는 것, 즉 우리들이 존재하느냐 혹은 존재하지 않느냐를 결정해 주는 것이 궁극적 관심이라고 했다. 궁극적 관심의 내용은 어떤 특정 대상, 심지어는 하나님이어도 안 된다는 것이었다. 오히려 틸리히는 존재하느냐 혹은 존재하지 않느냐 하는 것을 궁극적인 관심의 내용으로 간주한다.

(2) 그러나 궁극적 관심이 관심의 태도만을 의미하는 것은 아니다. 그 태도의 대상도 함께 의미한다. 인간에게 궁극적 관심의 대상이 되는 것은 하나님이다. 궁극적인 존재에 대한 인간의 관심이 신앙이라면, 인간이 궁극적으로 관심을 가질 수 있는 존재가 하나님이다. 인간은 하나님에 대해서만 궁극적인 관심을 가질 수 있다. 틸리히는 궁극적인 관심의 상태인 종교적인 신앙은 상징적인 언어에 의해서만 표현될 수 있다고 주장한다. 신앙을 표현할 수 있는 다른 방법은 없다는 것이다. 신앙의 언어란 곧 상징의 언어다. 상징은 그것 이상의 어떤 것을 지적하며, 지적하는 것에 스스로 참여한다. 상징은 우리에게 닫혀져 있던 실재의 영역을 열어주는 동시에, 그것에 상응 할 수 있도록 우리 영혼의 차원을 높여 준다. 상징은 인공적으로 만들어지는 것이 아니라 개인적 또는 복합 적인 무의식으로부터 자연적으로 태어나서 성장하다 죽어 없어지는 것이다.

(3) 틸리히에게 있어 다른 모든 관심은 궁극적인 의미가 없는 예비적인 관심에 불과하다. 궁극적인 관심은 무조건 적이기 때문에 어떤 성격, 욕망, 환경 등에 의존하지 않는다. 틸리히는 종교적인 관심을 궁극적인 것으로 보았다. 그는 “종교적 관심을 궁극적이며 무조건적이며 절대적이며 무한하다.”고 했다. 이 같은 틸리히의 관점은 종교란 인간의 궁극적 관심에 불과하며, 인간 정신 활동 중 한 가지 특수 기능이 아니라 정신적 삶의 모든 깊이의 차원이라는 식으로 나아간다. 이때 인간의 궁극적 관심사의 반영인 종교는 모든 문화의 실체이며, 문화는 종교의 형식이 된다. 이렇게 틸리히의 '궁극적 관심'은 틸리히 자신이 사용한 '문화의 신학'과도 당연히 만나게 되었다.

4) 궁극적 관심과 창조주 하나님

(1) 틸리히에게 있어 궁극적인 실재인 하나님에 대한 모든 신학적 진술 역시 상징적이다. 틸리히에 따르면, 궁극적인 관심의 근본 상징이 하나님이다. 하나님의 개념에 있어서 상징적인 것이 아닌 유일한 예외가 “하나님은 존재 자체”라는 진술뿐이다. 하나님은 존재 자체이기 때문에 인간의 언어로 표현 될 수 없다. 왜냐하면 존재의 근거로서의 하나님은 시간과 공간의 영역을 초월하고 있기 때문이다. 하나님에 대해서는 단지 간접적으로 그리고 상징적으로만 말해질 수 있다. 하나님을 인격적인 하나님, 창조주 하나님, 전지전능하신 하나님, 사랑의 하나님 등으로 부르는 것은 다 상징적인 것이 된다. 인간의 유한한 경험으로부터 유래한 표현을 세계를 초월한 무한한 존재에게 사용하고 있기 때문인데, 그것은 인간 경험의 단편을 포함하면서 동시에 인간의 경험을 초월한다. 따라서 틸리히는 성경의 비문자화를 주장한다. 성경은 하나의 상징이므로 문자적으로 이해해서는 안 된다는 것이다.

(2) 틸리히는 자연스럽게 창조주 하나님에 대한 전통적 해석을 벗어나고 있다. 틸리히에게 있어 창조나 자연과학과 같은 것들은 문자적으로 이해되는 것이 아니었다. 따라서 틸리히에게 있어 성경에 나타난 자연과학적인 언급이나 창조에 대한 서술은 모두 신학이나 철학과 전혀 충돌하지 않는다. 충돌할 필요가 없는 상징이기 때문이다.

(3) 틸리히의 전체 신학에서 근본적인 것은 하나님을 존재 자체로 이해한 것이었다. 틸리히에 따르면, 하나님은 존재가 아니고, 하나님은 다른 여러 존재 가운데 하나도 아니다. 하나님은 모든 존재의 힘과 근거다. 존재의 힘 또는 존재의 근거는 존재 자체이다. 모든 것은 이 존재의 힘에 참여하고 의존함으로써 존재한다. 존재 자체는 모든 존재하고 있는 것들 혹은 존재들의 근거다.

(4) 여기서 더 나아가 틸리히는 인격성을 지닌 하나님에 대해 부정한다. 틸리히에게 있어 성경에 나타난 하나님의 행동, 열정, 기대, 기억, 고난, 기쁨 등과 같은 인격적인 표현은 존재 자체에 관한 것이 아니고 단지 하나님을 살아있는 하나님으로 만들려는 상징에 불과하다. 인격적인 하나님이란 말은 “하나님이 하나의 인격”이라는 의미가 아니라 “하나님은 인격적인 모든 것의 근거라는 것과 그 안에 인격성의 존재론적 능력을 가지고 있다는 것”을 의미 한다. 틸리히에 따르면, 고대 신학자들은 하나님이 인격적이라고 생각하니 않았다. 그들은 인격이란 용어를 하나님 자체가 아닌 삼위일체의 개체에 사용했을 뿐이다. 틸리히는 하나님을 인격적인 존재로 간주하게 된 것은 19세기 현대 신학자들에 의해서 였다고 했다. 따라서 틸리히는 하나님의 인격을 상징적인 의미로 밖에 인정하지 않는다.

(5) 틸리히에게 있어 자연과학과 인격적인 창조주 하나님의 존재에 관한 관심은 당연히 궁극적 관심의 영역 밖으로 보인다.

5) 새로운 존재(the New Being)

(1) 틸리히는 인간의 실존 상황을 분석하고 그 해결책으로 새로운 존재의 개념을 제시한다. 인간의 실존 해명이 곧 그의 죄론이며, 새로운 존재의 개념이 그의 기독론이 된다. 틸리히는 인간의 실존 상황을 소외의 상태로 규정하는 한편, 이것을 극복할 수 있는 능력을 가진 새로운 존재의 지참자가 그리스도라 했다.

(2) “실존한다”(to exist)는 말은 어원학적으로 “밖에 선다”(to stand out)는 것을 의미하는 데, 그것은 존재성을 가지고 있다는 것, 즉 비존재로부터 나와서 존재하게 되는 것을 의미한다. 서양철학은 실재를 본질과 실존의 두 측면으로 나눈다. 이 실존이나 존재라는 말은 틸리히 사상에 있어 중요한데 특별히 존재라는 말은 정적이 아닌 동적인 말로서 중요하다. 틸리히에게 있어 존재의 힘은 내가 향하게 되고 내 전 존재가 파악될 수 있는 자체를 말한다. 틸리히는 이 존재 자체(Being-Itself)가 바로 나의 존재 근거요 내가 살게 되는 근거요 이 존재 자체가 바로 정통신학에서 말하는 하나님이라 했다.

3. 조직신학자로서의 틸리히

1) 틸리히의 성경관

(1) 성경을 상징으로 봄

(2) 따라서 성경은 비문자화(Deliteralization)해서 보아야 한다고 봄.

(3) 성경의 역사성 부정

2) 틸리히의 신관

(1) 성경적 여호와 하나님이라는 말을 쓰지 않음

틸리히는 분명 하나님(무한하신, 영원하신, 영이신, 사랑이신, 선하신, 인격적인, 창조자이신 하나님 등)이라는 말을 사용하기는 하나 그가 말하는 하나님이란 ‘존재’ 또는 ‘존재의 근원’(하나님에 대한 철학적 용어)으로서의 하나님이다. 이것은 성경의 하나님이 아니다. 박태선의 감람나무 하나님이 성경의 하나님이 아닌 것과 같은 이치이다.

(2) 즉 그가 말하는 하나님은 우리가 말하는 (어거스틴, 루터, 칼빈이 말하는) 성경적 복음적 신앙적 관점의 하나님이 아니며 그저 종교적 상징의 하나님이다.

(3) 틸리히의 하나님은 상징적 '자기 초월'이요 '탈 자기'(Ecstatic)이다(틸리히가 말하는 초월은 복음적 초월<스탠리 그랜츠가 말하는 그런 초월>이 아니다).

(4) 따라서 틸리히가 하나님이라는 말을 쓰더라도 그것은 통일교가 쓰는 하나님이 우리와 다른 개념인 것처럼 복음적 하나님이 전혀 아니다.

3) 틸리히의 삼위일체론 속 성령론

(1) 정통적 삼위일체 신앙고백이 전혀 없음

(2) 신앙고백이 없으므로 그는 상징적, 변증법적 애매모호한 삼위일체론을 전개함

(3) 위격(Hypostasis)에 숫자적인 동일성의 의미를 부여하면 궤변이라고 봄.

(4) 삼위일체 교리에서 하나는 셋, 또한 셋은 하나라는 것은 가장 좋지 못한 교리라 주장.

(5) 기독론 중심의 신학이 가진 한계를 직시하며 성령중심적 신학이 가지고 있는 창조적 기능을 제시

(6) 성령 교리보다 성령의 현존(spiritual presence)을 기술

(7) 하나님의 영은 인간의 영 안에(in) 머물고 역사한다.

(8) 영적 현존은 성례전(인간 삶의 객관적 요소)과 말씀(삶의 주관적 요소)에 의해 인간에게 현시될 수 있다.

(9) 하나님의 영은 신앙과 사랑을 통해 인간의 영과 소통한다.

(10) 성령은 인간의 영을 넘어 모든 창조 영역에서 나타나고 경험되는 실체다.

(11) 반 계시적 성령 신학(?)

(12) 성령을 인격적인 실체가 아닌 존재의 힘으로 묘사하는 성령 이해는 전통적 삼위일체론과 다른 낯선 견해

(13) 전공이 철학이고 부전공이 신학인 것 같은 학자의 삼위일체론 속 성령론은 인격적 성령론이 아닌 존재론적 성령관으로 흘러버릴 위험 내포

4) 틸리히의 기독론

(1) 예수는 그리스도라는 칭호를 수용(Expropriation)해서 죽었다고 봄.

(2) 예수 그리스도를 하나님의 아들이라 문자적으로 믿는 것은 미신적 신앙이라고 봄.

(3) 예수의 부활은 상징인데 그것이 그리스도가 되게 만들었다고 주장.

(4) // 그것이 교회를 형성하는 요소가 되었다고 주장.

(5) 예수는 새로운 존재(the New Being)이다.

5) 틸리히의 죄론

(1) 죄는 존재의 근거로부터 혹은 참 자아로부터 소외(소원해짐, estrangement)되는 것이라 봄.

(2) 아담의 타락은 역사적 사건이 아닌 본질로부터 존재로의 비시공적 이전이라고 철학적으로 설명.

6) 틸리히의 구원관

(1) 중생은 새로운 존재 속의 참여,

(2) 칭의는 새로운 존재를 수용하는 것

(3) 성화는 새로운 존재에 의한 변화의 상징

(4) 틸리히의 구원론은 살아계신 하나님과는 아무런 관련이 없으며 실존적 상황 아래 그리스도의 죽음, 부활, 중생, 칭의, 성화라는 상징들을 묵상하여 새로운 자아로 깨우쳐지는 것

(5) 바르트나 틸리히는 죄 문제나 구원의 문제를 역사성이 없는 관념의 세계로 끌고 가고 있음

4. 틸리히의 삶

(1) 이혼과 탈선의 삶

(2) 노골적 무신론자 버트란트 러셀처럼 무분별한 성적(性的) 일탈로 인해(이 웹 사이트에는 어린이와 청소년들도 방문하므로 구체적 사례 제시를 제한합니다), 목사인 신학자가 오히려 오늘날 정신분석학자들이나 성 심리학자들로부터 연구 대상이 될 정도로 복음적 학자가 아니었음

(3) 복음적 목사, 신학자와는 전혀 거리가 먼 삶을 산 사람

5. 복음의 관점에서 본 틸리히 종합 평가

1) 틸리히는 20 세기 많은 영향을 끼친 학자였음

‘신학자의 신학자’라고 불릴만큼 그의 사상은 깊고 매력적이면서 정통신학 용어를 모두 재정리하여 다르게 표현함. 평신도들이 그의 신학에 접근하기 어려운 계기가 됨. 스탠리 그랜츠와 로저 올슨의 말을 빌리면 이런 신학을 학술신학(academic theology)이라 한다.

2) '심오한' 폴 틸리히와 전혀 다른 '적응의' 예수 그리스도

어렵고 난해하게 신학을 전개한 폴 틸리히와는 반대로, 예수 그리스도께서는 창조와 구속의 진리를 간결하고 단순 용이(brevitas et facilitas)하게 모든 역사, 모든 민족과 인종, 모든 남녀노소, 모든 빈부귀천자를 막론하고 적응(accommodation)하심. 복음의 진리는 모두에게 알려져야 하므로. 틸리히는 예수 그리스도와 달리 난해한 비성경적 언어를 구사하여 기독교와 기독교의 교리를 묘사함으로써 당연히 현대신학자 소리를 듣게된 것이고 복음주의 신앙에는 큰 해악을 끼치게 됨. 예수 그리스도의 모든 교리를 종교다원주의에 맞게 교묘히 왜곡시켜 버림.

3) 결론: 틸리히는 복음주의자인가?

(1) 위에서 살펴본 것처럼 틸리히가 칼 바르트처럼 20세기 많은 학자, 사상가들에게 영향도 주고 관심도 이끌어내고 신앙과 신학의 용어들을 모두 재정리해 버릴 만큼 탁월한 신정통주의자요 사상가인 것은 맞는 거 같다.

(2) 하지만 훌륭한 사상가요 철학자요 철학적 현대신학자가 될지는 모르나 분명한 것은 모든 복음주의 학자들이 지적하는 것처럼 틸리히는 전혀 복음주의자가 아니라고 결론 내릴 수 있겠다. 필자의 견해도 같다. 리처드 니버가 말하는 '문화의 그리스도'나 틸리히의 '문화의 신학'은 모두 종교다원주의적 신학으로 보면 틀림없다.

따라서 개인적으로, 틸리히는 성경적, 기독교적 의미의 바른 창조신앙을 가진 학자로 보여 지지 않는다.

판넨베르크의 신학

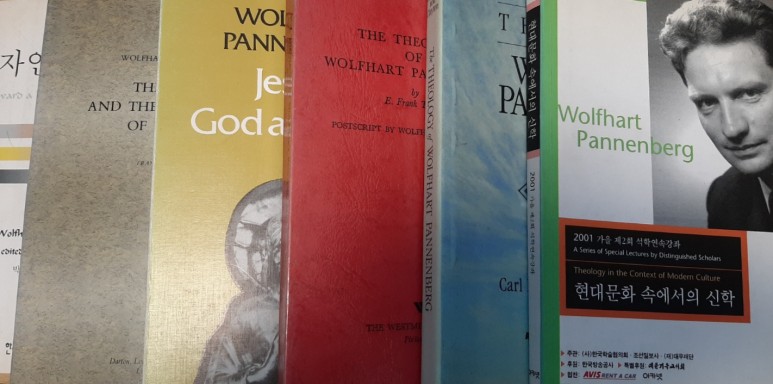

판넨베르크

20세기 가장 중요한 신학자 중 한 사람이었던 칼 바르트처럼 판넨베르크도 한국 신학 안에서 극명하게 평가가 나누어지는 신학자입니다. "역사의 신학", "부활의 신학" 등으로 불려지는 판넨베르크의 신학은 어떤 신학일까요? 그는 선배요 스승인 바르트나 불트만의 신학을 비판하면서 자신의 신학을 전개합니다. 역사를 강조하고 부활을 강조하는 판넨베르크의 신학이 도대체 어떤 문제가 있다는 걸까요? 본 성령론 강좌는 초교파신학(평택대)으로서의 학교 특성에 따라 판넨베르크 신학에 대한 교단적 비판보다 목회학 과정의 신학도들에게 바른 신학 정보 제공으로 앞으로 여러분들의 바른 신앙적, 신학적 판단에 도움을 주고자 합니다.

1. 볼프하르트 판넨베르크(Wolfhart Pannenberg, 1928-2014. 9.4)

1) 독일 개신교 루터파 신학자.

2) 현대 기독론 연구의 새로운 접근으로 아래로부터의 기독론 체계화.

3) 2001년 가을, 대우재단 초청(석학연속강좌)으로 <현대문화 속에서의 신학>(Theology in the Context of Modern Culture)이라는 제목으로 세미나 및 강연.

2. 생애 약사

1) 1928년, 독일 동북 슈체친(now Szczecin, 현재는 Poland)에서 세관원이던 아버지

2) 루터교회에서 유아세례

3) 1942년에 베를린, 16살 되던 1944년 니체의 책, 독일군에 징집되어 전쟁에 참여.

4) 1945년, 영국군 전쟁포로였다가 독일로 귀국해 학업 계속.

5) 1944년, 겨울 오후 해질 무렵 숲 속에서 나중에 "빛의 경험"이라고 부르게 되는 강렬한 종교 체험(회심 이전의 체험). 위대한 철학자와 종교 사상가들 연구.

6) 제2차 세계대전 당시 고백교회(the Confessing Church) 신자였던 고등학교 문학 선생님이 판넨베르크에게 기독교 연구 권유. "지적 회심"을 한 판넨베르크는 기독교가 현재 최선의 종교적 선택이라 결론.

7) 베를린(바르트 책 접촉), 괴팅겐, 바젤(바르트로부터 조직신학 사사, 야스퍼스 철학), 하이델베르크 대학(에밀 브룬너, 폰 라드, 보른캄, 폰 캄펜하우젠, 에드문트 슈링크Edmund Schlink교수 지도로 둔스 스코투스의 예정론에 대한 논문을 작성하여 박사학위, <analogie und Offenbarung>(유비와 계시)으로 교수 자격, 1959년 <구원사와 역사Heilsgeschehen und Geschichte> 논문으로 세계적 신학자로 주목)에서 공부.

8) 1956년 하이델베르크의 루터파 성베드로 교회에 목사로 파송.

9) 1958년 부페르탈Wuppertal 신학대학원에서 조직신학 교수로 근무

10) 1961년 마인츠대학교에서 개신교 신학부 교수로 재직.

11) 1963 미국 시카고 대

12) 1966-1967 하버드 대.

13) 1967년부터 은퇴하는 1994년까지 뮌헨 대학교에서 개신교 신학부 조직신학교수.

14) 뮌헨대학교 재직시에 개신교와 천주교 신학의 교류를 위해 기초신학과 교회일치 연구소를 설립하여 연구. 특히 개신교회인 루터교와 천주교 사이의 신학적 교류에 공헌.

15) 1975. 덴버 강연, "나를 합리주의자 비판, 나를 근본주의자라 부름, 분명한것은 나는 경건주의자는 아닙니다."

16) 1975년부터 1990년까지 세계교회협의회의 신앙과 직제 위원회에 독일 개신교회 대표로 참여

3. 판넨베르크의 성경관

1) 폰 라드의 영향

2) 구약 성경에서 발견되는 신화들은 고대 근동, 바벨론, 애굽의 신화 자료들을 히브리 전통에 맞게 각색한 것

3) 신약 성경 신비적 개념과 예수의 개인적 신화는 유대와 그리스 영향(Wilhelm Bousset와 불트만의 제자)

4) 신약 종말론적 개념은 영지주의 영향 받아 초대 교회가 각색?(Basic Questions in Theology, Vol. Ⅲ., 66-67.)

4. 기독론

1) <조직신학의 기본적 질문>에서 기독론을 다룸

2) 예수의 역사적 사건과 증거로부터 아래로부터의 기독론 전개

3) 바르트, 브룬너와 정반대의 해석 방법

4) 예수 부활은 초대 교회 방법으로 이해하지 말아야 한다.

5) 예수 부활은 사도 바울 개념으로 이해하지 말아야 한다.

6) 예수 부활은 역사적인 문제와 같다.(<예수-하나님과 인간>, 웨스트민스터 Press, 1964, 67, 69, 70, 75, 88).

5. 케리그마와 역사(<Basic Questions in Theology>, Westminster Press, 1969)

1) 신앙은 역사적 권위에 종속 된다.

2) 불트만 신학은 <케리그마 신학>의 고전적 표현에 불과. 그러나 불트만 신학은 신학의 기본적 명제를 제대로 찔렀으며 성경의 알맹이인 <케리그마>(선포, 선언, 설교)를 찾는 작업

3) 바르트의 <하나님 말씀> 교리 비판

4) 역사와 참역사와 원역사의 관계(신정통주의) 포기, 즉 신정통주의 역사관에 도전

5) 모든 신학적 논제들을 역사 속으로 끌어들임

6) 신학은 성경 해석보다 역사 해석

7) 하나님의 계시는 사람에게 직접 오는 게 아닌 항상 역사적 사건을 통하여 간접적으로 온다.

8) 역사 속 특별계시와 자연계시의 구분이 모호해짐

6. 계시와 역사(<Revelation as History>)

1) 나사렛 예수는 하나님의 마지막 계시

2) 하나님의 계시는 초자연적 사건이 아니라 보편적 역사가 하나님 자신의 계시이다. 즉 말씀이 아니라 역사가 자리의 계시

3) 하나님의 계시는 예수를 통해 우리의 경험과 생활 속 (역사 속)에서 증명되고 있다.

4) 예수 부활은 종말론적 사건(해석의 혼동을 일으키는 발언!)

5) 이 계시는 다만 하나님이 자신을 알려줄 때만 발생한다(바르트 적인 관점).

7. 신앙과 이성(<조직신학의 기본적 질문 제 2권>)

1) 신앙과 이성의 차이점 인정

2) 종말적 미래 속에서 신앙은 이성의 참여를 긍정한다. 물론 신앙은 이성을 반대.

3) 이성 반대파(터툴리안, 루터)

4) 그러면서도 "신앙은 합리적 작업"

8. 창조의 우발성과 자연 법칙

1) 창조의 존재는 우발(우연)적인 것

2) 세계는 전혀 없을 수도 있었다.

3) 창조에 있어 과정신학자들과 자신을 구분하나 피조물의 독립성을 존중한다는점에서는 과정신학자들과 같다(하나님은 피조물의 성취 목적을 달성하기 위해 강제가 아니라 설득으로 일하신다).

4) 즉 그는 피조물의 절대적 우연성은 부정한다.

5) 자연법칙은 "하나님의 창조적인 자유의 우연한 산물"이다.

6) 창조는 창세기 1장에서 그치지 않는다. 계속 창조 개념 수용.

7) 즉 창조론은 창조에 국한 된 것이 아닌 보존과 신적 협력(즉 섭리)과 구속과 종말론과도 연결된다.

8) 다윈이즘에 대한 기독교의 투쟁은 "과학과 신학" 사이의 관계에 있어 중대한 실수.

9) 진화는 우연적 출현이 아닌 하나님의 창조의 도구로 간주해야.

10) 창조적 진화는 인정하고 결정론적 진화론은 거부

9. 판넨베르크의 성령론

1. 창조의 영

1) 세계는 하나님의 창조라 간주될 때 바르게 이해

2) 현대의 자연과학의 발견들과 성경적인 주제들의 대화를 시도한 신학자

3) 판넨베르크의 성령의 개념은 세계에 대한 과학적 설명과의 대화를 위한 가장 포괄적인 신학적 틀을 제공한다.

4) 판넨베르크 체계는 일종의 만유재신론이다(로저 올슨)

5) 판넨베르크에게 있어 창조 자체는 비필연적인 사건을 의미한다는 점에서 판넨베르크의 신론이 만유재신론적이라는 데 동의하지 않는다(스탠리 그랜츠)

6) 판넨베르크의 하나님이 자기 자신을 온전히 현실화하기 위해 이 세계를 창조해야만 한다는 점에서 “자의적 만유재신론”이라 할 수 있다(박찬호 교수, 백석대 신대원).

7) 창조론에 대한 판넨베르크의 주장은 전체 역사의 과정 즉, 시작부터 마지막까지 확대한다는 점에서 주로 성령을 통한 이 세상에서의 하나님의 섭리적 내재와 관련이 있다.

2. 삼위일체론<Systematic Theology. T & T Clark> 속 성령

1) 조직신학의 전체는 본질적으로 신론이다.

2) 판넨베르크는 성령의 신성을 정면으로 부정하지는 않는다.

3) 즉 그는 삼위일체론의 구도 속에서 성령을 이해하고자 하였다.

4) 성령을 받음으로 그리스도인들은 예수와 하나님과의 교제에 참여하게 된다.

5) 판넨베르크는 성령을 성부와 성자 사이의 사랑으로 이해하는 어거스틴의 성령론에 주목한다. 그런데 이것은 성부와 성자로부터 구별되는 성령의 자기 구별이라는 개념과 부합되지 않는 측면이 있다.

3. 장(場, field) 개념으로서의 성령

1) 성령과 장(場)에 대한 관계는 판넨베르그 신학의 중요한 독창적인 부분이라 할 수 있다.

2) 그런데 판넨베르크는 성령과 장의 관계에 대한 이론을 처음 인식한 신학자로 자신이 아닌 영국의 개혁신학자 토마스 토렌스를 지목하고 있다.

3) 삼위일체를 전면 부정한 적이 없는 판넨베르크 신학에 있어 성령의 장 이론은 정통신학자들에게는 분명 조금은 낯선 이론이라 할 수 있다. 새로운 신학용어를 사용할 때에는 역사 속 신학 전통과 괴리가 생겨날 수 있음을 염두에 두어야 하기 때문이다.

4) 성령은 판넨베르크에게 있어 모든 피조물들이 생명과 운동과 활동의 은혜를 입고 있는 생명을 부여하는 원리이다. 모든 생명은 하나님께서 자신의 성령을 거두어가시면 사라지고 만다(시 104:29; 욥 34:14).

5) 즉 판넨베르크에게 있어 성령은 초월적인 하나님이 자신의 창조에 능동적으로 임재하시는 원리이다. 원리라는 용어는 인격적인 성령 하나님에게 적용될 때 분명 인격성과 비인격적 원리 사이의 낯선 괴리를 만들어낸다.

6) 이 현대물리학적 용어는 결국 성령이 하나님의 창조적 임재의 마당(역장, 力場, force field)이라는 이해로 나아간다(시 139:7 참조).

7) 하나님의 성령은 모든 창조에 널리 퍼져 있는 능력의 최상의 장으로 이해될 수 있다. 각각의 유한한 사건이나 존재는 그러한 장의 특별한 현현으로 간주되어야 하며 그들의 운동은 그 힘에 반응한다. 이것은 구약의 “하나님의 영”(창 1:2)을 호흡과 바람과 같은 은유적 기운으로 해석한 일부 학자들의 입장에 편승한 해석의 변형으로 이해될 수 있다.

8) 판넨베르크는 현대 물리학의 장 개념의 선구자로 스토아 철학자들의 프뉴마(pneuma) 개념을 제시하고 있다. 다만 판넨베르크는 철학의 프뉴마와 현대 장 개념 사이의 차이점에 대해 비록 미세한 것이기는 하나 "물질적 요소"와 관련되어 있다.

9) 즉 철학의 프뉴마가 우주 안에 있는 만물을 그 긴장(tonos)으로 함께 붙들어주며 다른 질과 운동의 사물들을 생겨나게 하는 반면, 현대의 장 개념은 공간적이고 시간적인 연장과 함께 역동적인 운동 즉 힘이다. 스토아의 프뉴마는 물리적 영인 반면 교부들의 프뉴마는 영적 지성으로서의 프뉴마로 보려했다. 그렇다면 판넨베르크는?

10) 판넨베르크는 장 이론이 성령의 인격성을 훼손하지 않도록 물리적 힘과의 끈질긴 차별성을 고려하려는 조심스런 입장을 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 판넨베르크는 성령이 하나님의 본질적인 장의 유일한 현현(특이성, singularity)이라 하여, 결국 성령의 인격성을 모호한 형태로 이끌고 있다.

11) 판넨베르크의 신론이 포이에르바하의 무신론적 비판을 배격하는 것은 사실이나 성경적 성령론 접근에는 여전히 낯선 방식임.

4. 종말론 속 성령

1) 삼위일체 하나님은 창조부터 종말까지 경륜적 사역 속에서 사랑의 사귐 가운데 종말도 계시하신다.

2) 피조물이 아버지와 아들의 내적 사귐에 참여한다는 것이 피조물이 "하나님의 삶의 안으로 흡수되는 것을 의미하는 것은 아니다". 창조의 본래적 동기는 폐기되는 것이 아니라 완성되는 것이다.

3) 하나님의 본성은 그 영원성을 상실하지 않으면서 피조물의 시간 속으로-성령을 매개로 하여-뚫고 들어와 내재하며, 이를 통해 "시간 속에" 내재하신다.

4) 삼위일체 하나님은 상호 관계를 규정하는 "자유와 사랑"에 최종 일치함으로 피조물을 다스리며 사귐으로 복귀한다. 이 하나님의 구원 과정은 피조물의 구원과 하나님의 구원 선포를 위한 하나님의 영원한 미래의 자기 실현(sichzuvorkommen)의 표현이다.

5) 그의 조직신학 전체는 종말에 촛점을 맞춘 "희망의 신학"으로의 정향성을 가짐!

6) 역사는 역사의 끝에 이르러야 비로소 그 의미를 발견하게 한다.

7) "영원은 미래를 통해 시간 속으로 들어온다." 시간과 영원은 상호 연결되어 있다고 보는 판넨베르크의 종말론은 초월성을 설명하기 위한 판넨베르크의 미래적 소망의 신학을 보여준다.

5. 성령론 정리

1) 하나님의 영을 인격적 신성보다 피조물의 근원으로서의 묘사에 더 치중하는 경향

2) 그럴 경우 성령은 피조 세계 모든 운동의 원리로 작용

3) 장 이론을 전개함에 따른 성령의 인격성 상실의 문제가 늘 논란(이런 오해를 차단하기 위해 성령을 물질적 에네지의 장과 동일시 하지 않음을 판넨베르크는 늘 역설)

4) 성부와 성자를 사랑으로 중재하고 활동의 중심으로서의 성령 강조

5) 즉 성령을 인격성 상실의 원리로 만들어버렸다는 오해를 불식시키고자 판넨베르크는 늘 자신의 낯선 용어들이 오해의 도구가 되지 않도록(즉 단지 주관적 신앙 경험이나 원리에 머물지 않게 하려는) 역동적인 긴장 속에 자신의 신학과 성령론을 전개한 신학자라 할 수 있다.

6) 굳이 평가한다면 굳이 왜 불필요하게 현학적 논리를 내세워 신학을 역동적 신학이라는 도구화하여 그렇게 빙빙 돌려 전개하였을까?

7) 칼빈의 단순성과 용이성의 신학을 신뢰하는 필자의 입장에서는 괜스레 불필요한 현학적, 논리적 수고를 한 것은 아닐까 궁금해지기도 한다.

몰트만의 성령론(성령론 강좌 6, 조덕영)

1. 몰트만의 생애

1) 위르겐 몰트만(Jürgen Moltmann, 1926~ )은 로마 가톨릭이 아닌 복음주의 교회들이 중심이 되어 있는 한자 동맹 중심 도시인 독일 북부 함부르크 태생의 개신교 신학자다.

함부르크의 복음주의 교회들 첨탑이 선명하다

2) 제 2차 세계대전 당시 독일 육군에 입대했으나 영국군에게 포로가 되었고 스코틀랜드에 있는 포로수용소에서 그는 기독교 신앙을 갖게 되었다고 알려져 있다.

3) 괴팅겐 대학에서 수학하고 오토 베버(1902, 바르트 영향, 칼빈 <강요> 獨譯)의 지도 아래 1952년 박사학위를 취득했으며 일 년 후인 1953년 목사 안수

4) 1954년부터 시골 교회에서 약 5년 동안 목회를 경험하고 브레멘의 교회 대학(Kirchliche Hochschule)에서는 교목 생활을 경험

5) 이후 본(Bonn) 대학교를 거쳐 1967년 튀빙겐 대학의 조직신학교수가 되어 1994년 은퇴할 때까지 그곳에서 신학을 가르쳤고 일반적인 신학자들이 장수하는 것처럼 그도 장수하면서 튀빙겐 대학의 명예 교수로 있다.

6) 1975년 한국을 방문하여 정치 신학을 강연한 이래 꾸준하게 한국의 신학교와 교회들을 방문하여 오늘에 이르고 있다.

7) 오토 베버, 칼 바르트, 게오르크 빌헬름 프리드리히 헤겔, 에른스트 블로흐(유대인, 동독 마르크스 철학교수, 1961년 서독 이민 튀빙겐대 철학교수, Das Prinzip Hoffnung) 등의 영향 아래 희망의 신학(1964), 종말론, 정치신학, 그리스도론Der gekreuzigte Gott(1972), 성령론(성령의 능력 안에 있는 교회, 1975), 창조론, 기독교와 과학(과학과지혜,Wissenschaft und Weisheit) 등에 관한 저서를 남기고 있다.

몰트만 저, 1974년

8) 국내에서의 몰트만

(1) “희망의 신학자”라서 그럴까? 몰트만처럼 한국교회와 목회자들이 좋아하고 신뢰하는 신학자를 찾아보기란 그리 쉽지 않다. 그는 한국의 보수와 진보 심지어 오순절 계통 교회로부터도 초청 받고 환영받는 보기 드믄 신학자다.

(2) 그의 신학이 한국인의 정서와 보이지 않는 일정한 소통의 끈이 있음을 알 수 있는 대목이다.

(3) 그렇다면 몰트만은 어떤 창조 신앙을 가진 신학자일까? 몰트만의 <창조 안에 계신 하나님>은 어떤 분일까? 몰트만의 창조 신앙은 전통적인 성경적 구속 신앙과 연결되는 그러한 성경적 창조 신앙일까? 한국 기독교인들의 폭넓은 호응과 지지를 받는 그의 창조 신앙은 정말 한국의 보수와 진보와 오순절 계통을 포괄하는 성경적 틀 속에 있을까? 이런 흥미를 가지지 않을 수 없다. 이런 부분을 염두에 두고 몰트만의 성령론을 다루고자 한다.

몰트만 저, Translated by M. Kohl, SCM Press, 2003

2. 몰트만의 <희망>(Hoffnung)과 미래(Zukunft)

1) 1961 <Theologie der Hoffnung>

2) 블로흐 <희망의 원리> 영향

3) 몰트만의 희망은 미래(종말론)과 연결

4) 희망:

그리스도 부활 사건이 중요한 것이 아니다. 미래로부터 마지막 부활을 바라보라. 이것이 바로 희망!

5) 창조주 하나님과 시간과 미래:

정통 신학은 시간을 초월해 계신 창조주 개념, 반면 몰트만의 시간론은 미래를 본질로 소유하시는 하나님-> 즉 시간 속에 하나님을 예속(잘못하면 만유재신론)-> 신학 방법도 과거로부터 시작하는 것이 아닌 미래로부터 시작하는 것-> 미래는 감추어진 상태요 미래를 향하여 열려진 자유-> 현재나 과거가 아닌 미래 중시 -> 미래로 열려진 인간!

3. 몰트만의 삼위일체론 속 창조론과 성령론

1) 아버지와 우주적 그리스도와 성령(삼위일체 속 성령) :

(1) 그리스도가 모든 창조를 위한 죄 된 인간과 “노예화된 피조물”을 위한 구원의 근거라면, 그는 모든 창조와 인간과 자연의 실존을 위한 근거이기도 하다.

(2) 성령은 아들(Christ)에 의해 보냄을 받았지만 아버지(God)로부터 나오며 아버지가 아들 안에서 활동하게 비추어 준다.

(3) 여기서 몰트만은 'filioque'를 버리고 '성자의 아버지로부터'(from the Father of the Son) 나오시는 성령을 창안한다.

(4) 이 성령은 예수를 통해 하나님께 영광을 돌린다.

(5) 몰트만은 이 같은 우주적 삼위일체론을 확장하여 서방교회와 동방교회의 삼위일체론에 대한 대화의 시도를 통해 에큐메니칼적인 삼위일체론으로 나아가면서 '사회적 삼위일체론'(the social Trinity)을 주창한다.

(6) 몰트만은 자신의 이 사회적 삼위일체론을 설명하기 위해 갑바도기아 교부들의 페리코레시스(perichoresis, 상호내주, 상호침투) 개념을 활용한다.

(7) 문제는 <창조 안에 계신 하나님> 개념이 판넨베르크처럼 몰트만도 창조 안에 있는 하나님의 영의 활동과 사역과 원리가 작동하게 유도한다는 점에서 성령론이 기독교 만유재신론의 길로 들어서는 위험성을 내포하고 있다고 보여진다.

2) ‘창조주로서의 영’ :

(1) 신약성서의 증언에 의하면 구원의 종말론적 경험은 영의 부음과 그리스도의 공동체 안에서 일어나는 성령의 능력의 경험과 결합되어 있다.

(2) 성령의 은사는 영광의 “보증”이다(고후 12: 2, 5,6: 엡 1,14).

(3) 성령의 능력은 새 창조의 능력이다.

(4) 성령은 창조에 있어 아버지와 아들과 동일하게 활동하신다.

3) 성령의 인격과 그리스도의 관계

(1) 성령은 하나님 안에 있는 그리스도를 영원히 반영하며 동시에 그리스도 안에 있는 하나님을 반영한다.

(2) 성령이 하나님에 의해 숨으로 내 쉼을 받으면, 성령은 아들의 아버지로부터 나온다. 따라서 성령의 임재는 그리스도의 실존과 하나님의 상호 관계를 전제하게 된다.

(3) 성령은 하나님으로부터 “신적인 실존(divine existence)”을 소유하며 그리스도로부터는 “관계적 형태(Relational form)”를 갖는다.

4) 창조 안에 있는 성령의 현존과 활동 방식

(1) 그리스도교 신앙에 있어서 성령의 첫 경험은 ‘창조자의 능력의 경험’이다. 신앙인은 성령의 능력으로 다시 태어나며(요 3:5), 그리스도 안에서 그는 새로운 피조물이다(고후 5:7).

(2) 성령의 둘째 경험은 같은 근원에 속한 것인데 그것은 달리는 극복될 수 없는 사회적, 종교적, 자연적 한계를 극복하고 이루어지는 ‘사귐의 경험이다.

(3) 자기의 소명과 자기가 받은 성령의 은사의 ‘개인화에 대한 경험’은 이 사귐의 경험과 동일한 근원에 속한 것이다. 각자에게 다른 성령의 은사가 내린다.

(4) 성령은 세상을 통해 하나님께 기쁨을 돌리며 뿐만 아니라 성령은 하나님과 세상과의 결합을 성취 시킨다.

(5) 끝으로 성령의 임재에 대한 이 경험 속에서 희망이 확실해진다. 왜냐하면 선취되기 때문이다. 다시 말하여 ‘새로운 창조의 미래’, 영광을 향한 우주의 거듭납, 모든 분리된 피조물들의 축복받은 창조의 사귐, 그리스도 안에서 연합되어 있고 성령 안에서 새로워진 창조의 직접적인 하느님과의 사귐이 선취되기 때문이다.

5) 자연 속에 있는 우주적 영(성령)의 활동 방식

(1) 영은 물질과 살아 있는 것의 모든 영역 속에 있는 ‘창조성의 원리’이다. 그것은 새로운 가능성을 창조하며 물질적이며 살아 있는 유기체들의 새로운 기획들을 그들 속에 선취한다(=앞당겨 온다). 이러한 점에서 영은 진화의 원리이다.

(2) 영은 ‘전체론적 원리’이다. 진화의 모든 단계에서 그것은 상호작용과 이 상호작용들 속에서의 일치와 상호간의 침투와 동지적이고 연대적인 삶을 창조한다. 하느님은 영은 창조의 “공동체영”이다.

(3) 영은 상이한 차원에 속한 특별한 물질의 기획들과 삶의 기획들의 ‘개체화’와 분화의 ‘원리’인데 이것은 위의 원리와 동일한 근원에 속한 것이다.

(4) 끝으로 모든 창조는 목적에 있어서 개방된 피조물들이다. 그들은 각자의 방법으로 그들의 가능성을 지향하고 있기 때문에 그들이 공통된 미래를 향하고 있다. 이러한 ‘목적성의 원리’는 모든 개방된 물질의 체계들과 삶의 체계들 속에 내재하고 있다.

6) 몰트만이 본 창조자 하느님과 종말론 속 성령

(1) 몰트만의 창조주 하나님을 이해하기 위해서는 <창조 안에 계신 하나님>이 나오기 이전 1967년 그가 쓴 <희망의 신학(The Theology of hope)>과 1969년 저술한 <종교와 혁명과 미래(Religion, Revolution and the future)>에서 그가 말하고자 했던 것을 살펴봄으로서 <창조 안에 계신 하느님>에서 다루고자한 자연의 신학에 배경이 되는 창조자 하느님을 어떤 의미로 표현하고자 한 것인지 살펴볼 수 있다고 본다.

(2) 첫째, 몰트만에게 있어 하나님은 미래로 나아가는 하나님으로서 시간의 일부이지 완전한 하나님으로 보이지 않는다. 즉 몰트만에게 있어 하나님이란 “미래를 그의 본질로 가지는” 하나님일 뿐이다. 따라서 몰트만에게 있어 하나님에 대한 관심은 사실 이곳 창조자 하느님에서 다루고자 했던 하느님 자신보다는 그가 미래에 어떤 분이 되실 것인지에 관심이 많은 것같다.

다시 말하면 그가 과거와 현재에 누구이신가 하는 것은 몰트만의 관심 밖이라는 것이다. 그런 의미에서 몰트만의 하나님은 절대적이신 분이 아니시다. 그는 우리의 미래에 대하여 약속하시는 신실의 하나님이요 자신이 미래에 의하여 결정될 뿐이다.

(3) 둘째로 창조와 관련된 종말의 사상에 있어서도 몰트만의 관심은 전통적 그리스도의 재림에 대한 대망이 아니다. 기독교의 종말의 개념은 사실 이미 창조의 때로부터 출발한다. 그것은 예수 그리스도를 통한 완성이 이미 예언되고 있기 때문이다. 그런 의미에서 몰트만은 이미 우리와 다른 창조자 하느님을 염두에 두고 있다고 보여진다. 그에게 있어 하느님이란 영원 가운데 존재하시는 초자연적인 분이라고 보여지지 않는다. 단지 미래에 대해 열려진 것이요 미래의 자유처럼 느껴진다. 그런 하느님이라면 이미 그가 다루는 창조자 하느님은 우리의 믿음의 영역을 벗어난 분으로서의 하느님을 그는 다루고 있다는 의심이 간다.

(4) 셋째, 복음적 그리스도인이 그리스도의 부활을 종말론의 전제로 믿는데 반하여 이제 미래의 소망으로 단순히 앉아 계신 하느님이기에 그에게 있어 갈보리는 그다지 의미가 없다. 그래서 그는 갈보리를 통한 새예루살렘을 바라보지 말라고 말한다. 오히려 미래를 통해 갈보리를 보아야 한다고 했다. 전통적으로는 예수의 부활이 마지막 부활의 근거이다. 하지만 몰트만에게 있어서는 거꾸로 마지막 부활이 예수 부활의 근거가 된다<J. Moltman, Religion,Revolution and Future(N.Y:Charles Scribner's Sons, 1969), 52.>. 그렇다면 여기서도 창조자 하느님은 그 특별한 의미를 상실하게 되어 버린다.

*나가면서

1) 결론적으로 몰트만의 하나님은 얼핏 보면 우리가 믿는 정통적인 하나님과 별 차이가 없는 듯 보이기도 한다. 하지만 몰트만이 자신이 서술한 창조자 하느님을 믿느냐 믿지 않느냐 하는 것은 별개의 문제라고 보여 진다. 몰트만에게 있어 세상은 하나님이 창조 시에 주신 일정한 형식이나 구조가 없다.

2) 이것은 전통적인 기독교의 입장과는 전혀 다르다. 몰트만에 따르면 미래는 자유를 말하며 자유는 상대성을 의미한다(Religion, Revolution and Future, p.138.). 몰트만의 말대로 미래를 실현시키기 위해 사용될 권위주의적인 형식이 설정되지 않았다면 그런 하나님은 몰트만이 비판하는 기계론자들의 하나님과 무슨 차별이 있겠는가?

3) 더욱이 몰트만의 종말론의 중심에 예수 그리스도가 보이지 않는다는 것은 그가 말하는 창조자 하느님에 대해 회의를 갖게 한다. 도대체 예수 그리스도가 없이 그가 그리는 희망이란 어디에서 오는 것인지 궁금하다.

4) 몰트만이 바라보는 성령도 인격적인 하나님으로서의 성령보다는 행동을 요구하는 성령으로 느껴진다. 하나님의 자리에 인간 지향의 의지가 강조되는 경향이 있다. 몰트만의 행동 강조가 해방 신학으로 이어짐은 어쩌면 당연하다고 보여 진다. 그렇기 때문에 몰트만에게 있어 미래의 최종 목표는 예수 그리스도의 충만한 현시가 아니고 지상에 건설될 이상향이다. 사도 바울과 달리 몰트만의 하나님 나라는 정치와 혁명으로 나타날 평강일 수 있는 이유다.

5) 몰트만의 관심이 하나님 자신이 어떤 분인가에서 이탈되어있다는 것은 분명하다. 그렇다면 그가 다루는 창조자 하느님은 눈뜬장님처럼 스쳐가는 하나님이거나, 최소한 몰트만 스스로 하나님을 그저 무신경하게 다루고 있다고 보여 진다.

6) 몰트만이 말하듯 단지 미래에만 자신을 계시하시는 하나님이라면 이미 그가 말하는 창조자 하느님은 그가 아무리 현학적 언어를 동원해서 창조자 하느님을 노래해도 그것은 우리에게 공허한 메아리로 들릴 뿐이다.

7) 따라서 몰트만은 과거에 주어진 역사적 계시를 받아들이지 않는 듯한 인상(smith의 책 A Handbook of Contemporary Theology를 인용하여 목창균 교수가 『현대신학 논쟁』(두란노서원,1995)에서 희망의 신학 결론(329쪽)에 서술)을 늘 우리에게 주고 있는 것이다.

8) 그렇다면 성령론도 그 연장선상에 있다고 볼 수 있다. 즉 몰트만이 현대신학 성령론의 중요한 신학자인 것은 맞으나 순복음 교단의 성령론과 코드가 맞는 신학자라고 보기에는 여러 난제가 존재한다. 그런 점에서 오순절 성령운동의 중심에 있는 순복음교회가 몰트만을 성령론의 권위자라며 초청했던 것은 일종의 난센스일 수도 있다고 평가된다.

정통 보수 신학자 아더 피어선

https://blog.naver.com/davidycho/222016362215

아더 피어선(Arthur Tappan Pierson, 1837-1911)의 신앙과 학문

아더 피어선(Arthur Tappan Pierson, 1837-1911)의 신앙과 학문 -변증가로서의 피어선을 중심으로- 조덕...

blog.naver.com

조덕영 교수(창조신학연구소 소장, 조직신학)

'신학 > 조직신학' 카테고리의 다른 글

| 성령 받은 결과(ft. 성령의 내주와 충만, 성령론 강좌, 조덕영 교수) (0) | 2021.05.24 |

|---|---|

| 성령과 예수 그리스도(성령론 강좌, 조덕영 교수) (1) | 2021.05.17 |

| 성령에 대한 표현들(성령론 강좌, 조덕영 교수) (0) | 2021.05.11 |

| 마르틴 루터의 신학 사상(기독교 사상가 탐색, 조덕영 교수) (0) | 2021.05.04 |

| 중세 유럽의 주요 사상(르네상스, 기계적 세계관, 계몽주의-기독교 사상 후반부, 조덕영 교수) (0) | 2021.05.04 |